Elles portent l’agriculture, assurent la sécurité alimentaire des communautés rurales, collectent l’eau, reboisent les terres dégradées et nourrissent des familles entières. Pourtant, les femmes africaines sont les grandes oubliées du financement climatique international. Au Sénégal comme au Nigeria, l’exclusion systémique des femmes de la gouvernance climatique et des circuits de financement aggrave une injustice qui mêle crise écologique, précarité et patriarcat.

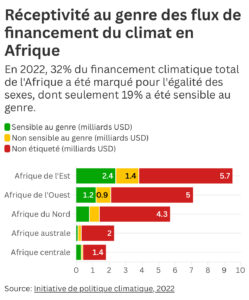

Alors que l’Afrique a besoin de 2 800 milliards de dollars d’ici 2030 pour mettre en œuvre ses engagements climatiques dans le cadre de l’Accord de Paris, seulement 19 % des financements climatiques reçus sont sensibles au genre, et à peine 2 % dans le monde ciblent véritablement les femmes. Cette inégalité est d’autant plus préoccupante que les femmes et les filles sont 14 fois plus susceptibles de mourir que les hommes lors de catastrophes climatiques, selon le Centre for Global Development. Elles subissent aussi de manière disproportionnée les conséquences économiques, sociales et sécuritaires du changement climatique, qui exacerbe la faim, les violences de genre, la déscolarisation et l’effondrement des moyens de subsistance.

Dans la région du Sahel, où la désertification, les sécheresses prolongées et les inondations sont devenues récurrentes, les femmes sont en première ligne de la crise. Au Sénégal, 70 % d’entre elles travaillent dans l’agriculture, mais elles ne détiennent que 13,4 % des terres. La salinité des nappes phréatiques et le tarissement des puits empêchent la culture maraîchère hors saison. Cette double injustice écologique et foncière limite leur autonomie et leur résilience économique.

C’est dans ce contexte que Mariama Sonko, présidente de l’AJAC et du réseau panafricain « Nous sommes la solution », mène un travail de terrain crucial. Ce mouvement, qui regroupe environ 175 000 femmes rurales dans huit pays d’Afrique de l’Ouest, promeut une agriculture respectueuse de l’environnement et fondée sur les savoirs féminins. « Nous essayons de voir avec les communautés les espaces qu’elles peuvent préserver, en laissant les arbres grandir sans les couper, et en favorisant le reboisement », explique-t-elle. Leur action passe aussi par la production de biofertilisants, d’alternatives aux engrais chimiques, et par des campagnes de reforestation.

Pourtant, ces initiatives locales ne bénéficient d’aucun appui climatique structuré. « Nous n’avons reçu aucun financement à ce jour pour lutter contre les effets du changement climatique, alors que nous agissons sur le terrain depuis des années », déplore Mariama Sonko. Elle insiste sur l’urgence de mettre les femmes rurales au centre des politiques : « Elles prennent déjà leurs propres initiatives. Il faut donc les aider à accéder aux financements, les appuyer, les renforcer, les responsabiliser. »

À Méckhé, dans la région de Thiès, une autre initiative locale s’attaque aussi à ces défis. L’Union des groupements paysans de Méckhé (UGPM), fondée en 1985, regroupe environ 5 000 membres, répartis dans 77 groupements villageois à majorité féminine. Sa présidente, Fatou Binetou Diop, explique que leur organisation mise sur l’agroécologie, la transformation locale (huile d’arachide, maraîchage) et des projets d’irrigation solaire pour renforcer l’autonomie des femmes. « Mais sur le plan du financement, c’est presque le néant, affirme-t-elle. Pour une organisation comptant 5 000 membres, nous n’avons reçu que 500 000 francs CFA – et cela uniquement pour une seule activité liée à la fertilisation bioclimatique.»

Pourtant, l’UGPM mène activement des formations sur l’usage de semences résilientes, le reboisement, et l’importance de consommer local. Elle insiste sur l’enjeu de l’adaptation face à des pluies irrégulières et des saisons agricoles imprévisibles. « Nous avons formé les femmes à transformer elles-mêmes ce qu’elles produisent. C’est une stratégie d’atténuation autant qu’un outil d’autonomie. »

Au Nigeria, la situation est tout aussi critique. 78,7 % des ménages sont affectés par le changement climatique. Dans les zones rurales, 65,3 % des filles abandonnent l’école en raison de l’impact des sécheresses, des conflits et de la pauvreté. Certaines femmes, privées de moyens de subsistance, sont contraintes à des mariages précoces ou à des rapports sexuels de survie, selon un rapport d’ActionAid. Et pourtant, sur 828 projets climatiques financés entre 2015 et 2021 au Nigeria, seuls 16 % incluaient le genre comme objectif clé, et à peine 1 % le plaçaient comme priorité.

Les agricultrices de l’État de Kano décrivent une réalité similaire. Hafsa Usaini, 45 ans, qui cultive du mil, du maïs et du sorgho depuis des décennies, explique comment la flambée des prix des intrants et la pénurie d’eau ont dévasté leur capacité à semer. « Le plus gros problème actuellement, c’est le coût des engrais », dit-elle. « Si nous ne les appliquons pas assez tôt, nous perdons tout. Et la plupart de nos puits sont à sec. » Comme beaucoup de familles rurales, les enfants de Hafsa ont abandonné l’école, et leur priorité aujourd’hui est la survie de base.

Dans le même État, Amina Ashiru, 50 ans, témoigne également de l’impact du climat imprévisible. Autrefois capable de cultiver des tomates, des oignons, du riz et du maïs, elle ne fait plus pousser que des tomates à cause des contraintes financières. « Certaines années, nous ne recevons pas assez de pluie. D’autres fois, le soleil brûle tout », explique-t-elle. « Nos puits s’assèchent. Nous n’avons même pas d’eau potable, encore moins de l’eau pour nos champs. » Malgré les visites répétées d’ONG et de représentants officiels, Amina affirme qu’aucune aide durable ne lui est parvenue. « Ils viennent, posent des questions, mais rien ne change. Pas de formation, pas d’engrais, pas de frais de scolarité. »

Les conséquences de cette exclusion climatique et financière sont également particulièrement graves pour les femmes agricultrices urbaines. Kubra Usaini, 55 ans, qui cultivait autrefois des légumes à Takarawa et les vendait au marché de Yankaba à Kano, a dû abandonner l’agriculture après plusieurs échecs de récolte. « La chaleur tue nos cultures. Les puits sont asséchés », dit-elle. « J’investissais tout ce que j’avais. Maintenant, j’emprunte des légumes juste pour vendre et survivre. »

Les filles et les jeunes femmes sont aussi touchées de manière disproportionnée. À Kumbotso, dans l’État de Kano, Zainab Abdullahi, 20 ans, a dû quitter l’école lorsque son père, agriculteur et vendeur de nourriture, n’a plus pu payer ses frais de scolarité à cause des récoltes perdues. « Avant, nous cultivions assez de nourriture, mais aujourd’hui, manger deux fois par jour est devenu difficile », dit-elle. Zainab rêve de devenir médecin, notamment pour accompagner les femmes lors des accouchements, mais la crise climatique a rendu cet objectif inatteignable.

De même, Fatima Abdullahi, 21 ans, de la même communauté, a quitté l’école après que son frère a perdu son emploi et que la famille n’a plus pu payer l’éducation. « Avant, on ne s’inquiétait pas pour la nourriture, mais maintenant mes petits frères pleurent de faim », dit-elle. Fatima rêve toujours de devenir avocate pour défendre les femmes confrontées à des mariages forcés. Mais sans aucun soutien, elle craint d’être elle-même contrainte à un mariage précoce pour survivre.

Cette invisibilisation des femmes se retrouve aussi dans les mécanismes de financement. À l’échelle mondiale, seuls 2 % des fonds publics d’adaptation sont genrés, selon le PNUD. En Afrique, 32 % des fonds sont étiquetés comme prenant en compte le genre, mais souvent sans indicateurs spécifiques ni suivi réel. Les contributions déterminées au niveau national (CDN) mentionnent le genre dans 82 % des cas, mais peu l’intègrent de manière transversale. Au Sénégal, malgré une stratégie nationale pour l’équité et l’égalité des sexes en place depuis 2005, l’industrie verte reste faiblement genrée et peu documentée. Au Nigeria, même si le pays dispose d’un plan d’action genre-climat et d’un système de marquage budgétaire climatique, les femmes rurales continuent d’être exclues des décisions et des ressources.

Pourtant, les preuves de l’impact positif des financements ciblés existent. Le groupe Baobab, au Sénégal, a augmenté de 54 % les prêts aux agricultrices entre 2021 et 2023. Des formations ont permis d’améliorer les pratiques agricoles durables, et des assurances ont été adaptées aux réalités climatiques locales. Le projet Natur’ELLES, actif dans 123 villages sénégalais, touche plus de 85 000 personnes, dont 5 600 femmes. Au Nigeria, des partenariats comme celui entre l’université ADUST et le programme GCAN travaillent à intégrer climat, nutrition et genre dans les politiques agricoles locales.

Les germes du changement

Chaque aube, la solution se révèle dans la région de Thiès, au Sénégal, où Fatou Binetou Diop passe devant son système d’irrigation solaire à moitié construit pour rejoindre les femmes qui trient les semences ancestrales. Leurs mains bougent avec un rythme précis, le même qui leur a appris à prédire les pluies grâce à la floraison des roses du désert et à restaurer les sols dégradés avec le compost perfectionné par leurs grands-mères.

« Ce que nous construisons survit », dit Fatou en passant un doigt calleux le long de la tige fragile d’un jeune plant. « Les puits creusés par les ONG l’année dernière sont déjà à sec. Et ces variétés de mil résistantes à la sécheresse ? Elles nourriront les familles quand les pluies feront encore défaut. »

De l’autre côté de la frontière, au Nigeria, cette révolution tranquille prend une autre forme. Dans l’État de Kano, où les enfants de Hafsa Usaini ont dû quitter l’école à cause de puits asséchés, les femmes chuchotent désormais sur les prêts mobiles du groupe Baobab : comment une femme de Sokoto a reçu 50 000 naira directement sur son téléphone, a acheté des semences de sorgho résistantes, et a pu garder ses filles à l’école.

Les modèles existent là où la politique rencontre la sagesse ancestrale.

Dans la région de Casamance, au Sénégal, le collectif de femmes de Mariama Sonko a augmenté ses rendements agricoles de moitié après avoir obtenu un financement direct pour développer sa production de biofertilisants. Près du lac Tchad, lorsque les femmes ont enfin pu bénéficier d’un programme climatique, elles ont restauré 200 hectares de terres dégradées en une seule saison de plantation, en utilisant les techniques que leurs mères leur avaient enseignées.

« Ils envoient des consultants qui nous disent comment cultiver différemment », dit Mariama en regardant une jeune fille grimper à un manguier pour cueillir des feuilles servant de pesticide naturel. « Nous n’avons pas besoin de leçons. Nous avons besoin de ce dont tout agriculteur a besoin : des outils, des droits fonciers, et de l’argent qui ne nous soit pas volé en chemin. »

Un futur déjà en germination

Les femmes rurales africaines n’attendent pas le salut. Elles le construisent – graine après graine, hectare après hectare, avec un savoir aussi profond que les racines des baobabs. Lorsqu’elles ont un accès direct aux fonds climatiques, elles ne remplissent pas de rapports, elles plantent des arbres qui survivront aux cycles des donateurs, forment des filles qui cultiveront de manière plus intelligente et transforment des lopins de subsistance en coopératives florissantes.

Le calcul est simple : les femmes qui nourrissent l’Afrique aujourd’hui peuvent rafraîchir le continent demain, à condition que le monde paie enfin sa dette. Les exclure des financements climatiques revient à se tirer une balle dans le pied pour une transition juste. C’est saboter des solutions qui existent déjà entre les mains des femmes qui nourrissent l’Afrique.

« Nous n’avons pas besoin de plus de rapports – nous avons besoin d’argent dans nos mains », déclare Mariama Sonko. « Les femmes qui nourrissent l’Afrique sont prêtes. Le monde est-il prêt à les écouter ? »

Ce rapport collaboratif a été réalisé par Zaynab Sangaré (Sénégal) et Sadiya Ahmed Musa (Nigeria) avec le soutien de l’Africa Women Journalism Project (AWJP).